婚姻移民,在常人的议论里可能只是“白男亚女”的配对——女人因嫁给西方世界的白人而获得比她的来历更优越的满足,是跨越大洋唾手可得的幸福,也可能是八卦小报上令人痛斥的骗婚和交易。

在Sine和Janus两位导演关于人口迁徙的人类学研究中,新的家庭构成既是当代社会中婚姻及家庭构成多元化的反映,也是对媒体和公众单一化认识的挑战。个体的故事远远超过了社会成见的简单概括,牵扯到全球结构性的社会发展差异。这是经济学的分配与选择,是爱情与家庭的伦理构成,也是身份政治的讨论。

近日,凹凸镜DOC与两位导演之一,丹麦国际研究所高级研究员、现耶鲁大学性与性别研究学者Sine Plambech (以下简称SP) 进行了连线专访,向中文读者介绍纪录片——《泰国女人的丹麦童话》(该片将于本月在泰国院线上映)。

这是个发生在世界两端的故事

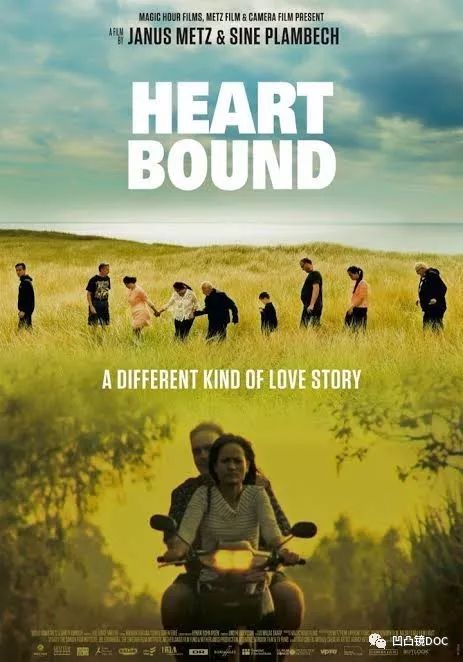

——Heartbound:A Different Kind of Love Story

在世界的一端,少了湿热,没有稻田,被极夜笼罩的海边海鸥翻飞。地里的草垛被整齐地滚成一团又一团,视野开阔。这是曾经的丹麦单身男子的故乡,也是如今四个跨种族家庭的常住地。

在世界的另一端,也是这个故事的开端,25年前颂迈 (Sommai) 和Niels在泰国芭提雅红灯区相遇,跨越种族的倾慕在大海、沙滩、阳光中加强。Niels向镜头展示最初的爱情见证,老照片中的微笑化为他终于解脱离婚后多年孤寂的力量。半年后他向颂迈寄出邀请信,一个重逢的机会让颂迈成为上世纪90年代丹麦东北某渔村首批婚姻移民的泰国女人之一。影片完成时,20多年间有将近1000名泰国女人因为婚姻成为当地居民。这和年过六旬的颂迈不无关系。

故事来自2018年美国人类学协会最佳纪录长片Heartbound: A DifferentKind of Love Story (直译:《心之界,别样爱情故事》), 由丹麦夫妻档人类学学者兼导演Janus Metz与Sine Plambech共同执导。影片的一个中文译名《泰国女人的丹麦童话》很有意思,它指向了跨国婚姻的一个普遍的期许:童话。

两位导演在10年前推出了在丹麦电视和院线放映的纪录片Love on Delivery (寄来的爱)和Ticket to Paradise (通向天堂的机票)。作为Sine在性别和移民等领域的人类学研究项目,《泰国女人的丹麦童话》里又增加了7年后的拍摄,在2018年多伦多国际电影节全球首映。

图/电视纪录片Love on Delivery (寄来的爱,2007)和Ticket to Paradise (通向天堂的机票,2008),来源网络

归属人物本身的话语权

关于媒体对“边缘人物”的刻画,有一种常见的案件访谈节目大家都不陌生——焦点人物在摄制组的精心策划下供出灰暗的证词和控诉。屏幕上下方快速滚动的文字循环播送事件梗概,框定了这场苦情戏。这些镜头里苦情的人,或是被特写得一览无余的脸庞,或是模糊处理的面部与背影——“完美受害者”的背影。这种黑白分明的戏剧性处理被认为有利于商业化的慈善操作而不断出现。

相反,纪录片《泰国女人的丹麦童话》聚焦的泰国女人,或出于贫穷、家庭暴力、芭提雅的工作性质,而对婚姻移民产生渴望,也都因颂迈组织的素昧平生的相亲而由泰国村庄飞往丹麦并获得永居权。导演并未突出她们悲惨的过去,只展示了其中一位直面镜头哭泣的证词,更多时候是通过人物间零散的对话和画外音自述交代并不如意的过去。把关注放在人物十年来的真实生活轨迹,这是人类学学者对研究对象的主体性起码的尊重。

Q&A

凹凸镜DOC:您提出过“可能的艺术(art of the possible)”以反对纪录移民和性工作者时常用到的“完美受害者”故事安排。这部影片涉及庞大复杂社会问题,那么您和Janus是如何以平易近人的方式展示给公众的呢?尊重人物主体性,主要注意些什么呢?

SP:首先,我们长期跟拍片中人物并且在拍摄之前就以人类学学者的身份一起进行研究。而且片中能看到有7年都并未进行拍摄,但我们和他们一直保持沟通。这需要相当的信任。我们彼此交往多年,也从他们的生活过程中看到了如同所有人生活的复杂性。这也不仅事关几个性工作者、移民、或和移民结婚的人。因为他们也在经历所有人都要经历的困难。因此我们与他们建立合作关系来试图描绘他们的生活,他们也允许我们拍摄不同的生活场景,最终由我们来负责剪辑,以推出这个复杂故事的最终呈现。

同时,我提出的“可能的艺术”也不仅仅出于学术角度,或只是为了批判一些媒体和电影的做法。在相关论文中,我同样也在尝试表达一部影片并不能容纳所有的可能。你必须在人物,内容和想表达的观点上进行取舍、制衡,引导你在能选取的场景和人物框架下进行创作。这是一个小范围的定性研究案例,并不代表所有婚姻移民。但我们也希望呈现更多人能认同的影片。

图/片中主要人物在丹麦的合影,来源网络

影片涉及6位来自颂迈村庄的女性并不都有芭提雅工作的经历。片中年龄最小的泰国女性,单身妈妈盛(Saeng),因未满24岁没能随颂迈前往丹麦相亲。为了改善生活,给守着家庭蘑菇作坊的父亲还债,她选择去芭提雅寻找发小洛姆(Lom)。影片捕捉到了盛在芭提雅的初体验,以及初中毕业就去芭提雅的洛姆的日常。

三轮车上,镜头以盛的视角对芭提雅进行扫街,远距离或遮挡拍摄白人游客与芭提雅性工作者在酒吧的交流和舞台表演。过了短短几天,盛就着远处城市夜色激动地和洛姆聊天,充满了新鲜感,说挣钱容易,简直不想回家。但对洛姆来说,这是长此以往的工作,并非盛当时所想。必然要经过时间的沉淀,盛才能体会到洛姆和颂迈等芭提雅女性的生存之道。

Q&A

凹凸镜DOC:在关于桃色旅游的敏感内容处理上,您是通过什么方法取得芭提雅街道和酒吧的素材的?

SP:每次在芭提雅的拍摄都是以询问为前提的。我们会告知在场的人,说我们在拍电影,摄像机要朝着那个方向,如果不想入镜可以离开。我们让人们能看到摄像机,并知道他们有权躲开镜头。最多的拍摄是在酒吧里进行,几天就会去拍一次,这样人们就都知道我们在拍。让我没想到的是,一些将泰国性工作者带走的西方顾客并不羞于见人——之前的电视版本主要用于丹麦电视台的播放——这就是观念的不同了,他们并不觉得桃色旅行是件可耻的事,所以也就接受了我们的存在。我们也跟随拍摄的女性对象的指引,知道哪些地方可以拍,哪些地方不允许拍。

凹凸镜DOC:影片包含了洛姆早期在芭提雅工作的第一手影像纪录,与她七年之后放弃芭提雅工作回家照顾孩子和重病母亲的生活产生强烈反差。对于加入她在芭提雅经历的录像是如何考虑的?

SP:洛姆在她的家里就是个局外人/边缘人,所以她也有强烈的倾诉欲望,想要为她自己的经历做主。不管家人和外人怎么看,她都要把自己的真实经历加入这部纪录片。我们考虑到她现在抚养两个孩子,不便对她之前的工作做过多解释,于是回顾她早年在芭提雅的经历时处理得比较谨慎。我们一直和人物积极配合,会询问她允许做何种程度的展示。并且发行影片之前也给涉及的每一个主人公看过影片,让他们看看对他们故事的呈现是否得当,是否会影响到他们目前的生活等等。

凹凸镜DOC:在您研究过的婚姻移民泰国女性中,一部分留在家中料理家务,或在外从事保姆、清洁工等照料经济学范畴内的工作。这些泰国女性是否因为这种偏传统的性别角色在西方社会,或者说父权社会,更受欢迎?

SP:她们是有一些留在家照看房子,但如影片所见,很多也外出工作。有能力把在工厂里挣来的钱给家里,也反馈给丹麦社会。从统计数据来看,大多数都和丹麦女性一样参加工作。同时,一些男性反映他们看好泰国女性的家庭观念——至少是对她们想象中的——顾家。但我认为有必要区分他们对泰国女人的想象和长期生活下来的现实情况。所以不能简单地用传统女性角色和父权社会的切合来定义他们之间的关系。一些男性会觉得丹麦女性态度强硬,并不那么为家庭考虑,或者不重视传统女性角色。但这并不是大多数人的择偶标准。他们的出发点是关照、爱情和陪伴。当然,长期相处下来,这些泰国女性也会证明她们并不只是来照顾男人的。

凹凸镜DOC:您曾经写到这些移民丹麦的泰国女人之间会对彼此拥有的丈夫和家庭产生嫉妒,这背后有什么更大的原因吗?

SP:我们捕捉到的许多冲突确实会产生于她们的心理落差。但需要强调的是这种情绪是基于她们共同经历的困难。她们要汇款给原生家庭。就拿盛来说,她嫁给了在芭提雅遇见的芬兰顾客,远赴芬兰安家。然而那个男性条件很一般,他们住在赫尔辛基郊外的一个小公寓里——为了寄钱补贴家用,盛需要非常辛苦的打拼,在酒店做清洁工。在这种情况下,如果同为泰国女人却嫁了一个特别有钱的男人,住着大房子,自然会招来嫉妒。

凹凸镜DOC:鉴于部分泰国官方否认芭提雅作为红灯区的事实,那么在泰国放映的版本是否有删减和处理?

SP:并没有,会按原版放映。这是个敏感话题,但也是需要关注的现实问题。尤其对于泰国的性工作者权益组织和颂迈本人,他们都希望故事完整地展现给观众,也希望泰国政府可以认识到这些女性性工作者也是出于生存考虑。

跨越全球鸿沟相遇

导演SinePlambech研究领域内的“婚姻迁徙”,在常人的议论里可能只是“白男亚女”的配对——女人因嫁给西方世界的白人而获得比她的来历更优越的满足,是跨越大洋唾手可得的幸福,也可能是八卦小报上令人痛斥的骗婚和交易。

在泰国东北部的落后农村,去芭提雅红灯区工作就是一种生存选择,有人也在那里与欧洲白人顾客相识。尽管在世界另一端获得幸福,颂迈仍不断地往返两地,帮助家乡女性与北欧单身汉牵线,开启属于他们的“童话”,积极地建立和维护侨居在世界另一端的故乡人脉。

在两位导演关于人口迁徙的人类学研究中,这些个体的故事远远超过了社会成见的简单概括,牵扯到全球结构性的社会发展差异。这是经济学的分配与选择,是爱情与家庭的伦理构成,也是身份政治的讨论。在Sine和Janus对跨越大洲的两个村庄进行的定性研究案例中,这种新的家庭构成既是当代社会中婚姻及家庭构成多元化的反映,也是对媒体和公众单一化认识的挑战。两位导演、摄像师和翻译组成的核心四人团队,帮助主人公讲述了他们跨越全球鸿沟相遇的故事。

Q&A

凹凸镜DOC: 能否用“边缘人物”描述影片中的泰国女性和丹麦男性?这样的描述是否政治正确?

SP: 这要看你如何定义“边缘人物”。从他们各自的环境和区域来看,片中的泰国女性来自泰国东北部,这是泰国最大的地区之一,也是最贫困的地区之一。因为在经济发展上缺乏政府的关照和扶持,受到忽视并且被边缘化。片中的女性人物在这样的环境下努力生存和抗争,拒绝被边缘化。而片中的丹麦乡村也受到和泰国东北部类似的待遇,即使在一个高福利国家,也在经历工厂倒闭、医院关门。西方社会的发展同样优先集中在城市,导致农村群体受忽略。所以在区域发展的角度,片中的男人和女人的确被边缘化。

从全球结构的角度,这些女性也被全球发展对话所排挤和抛弃。而这些通过桃色旅游在,泰国女人中间寻找爱情,并因此受到批判的男性,他们的刻板印象也是长久形成的社会成见的产物。然而我们希望通过影片使大家意识到,这些男性刻板印象背后,是福利制度的崩溃。工人因工厂倒闭而失业,也无法获得他们期望的退休保障。在婚姻上,女人离他们而去,他们不能享受关怀。这样来看,影片涉及的,的确是两群跨域全球鸿沟相遇的边缘化的人物。

沉稳老练的颂迈被得到她帮助的泰国女人们尊为“母亲”。她在镜头中强调,在泰国,上大学的机会通常被养儿育女阻断,生活变得艰难,而年轻女子加入桃色产业是一种生存方式的选择。她希望向选择与泰国女人结婚的丹麦人和其他人展示追求婚姻移民的泰国女人的处境和原因,她们并不是来给当地人添麻烦或要钱的。20年来,在她帮助下侨居在此的这些人,建立发展在地人际网络,非常坚定地抵抗与化解偏见与仇视,终作为勤劳的“好移民”被社会普遍接受。

Q&A

凹凸镜DOC:颂迈在片中是个定海神针的角色。您认为她的品质和她做性工作者的经历有关吗?

SP:我深知这和她的性格有关。我通过对她童年经历的采访了解到她的处事方式一直都很刻苦和创新开拓,不管是安排生活还是照顾家庭。她勇于冒险。尽管去芭提雅做性工作者并不是轻易的决定,而她自己就下定决心去了,只给她父亲留下纸条。这可以说是她一路走来开拓精神的开端。而她来到丹麦也开始组织联姻。我觉得这不单单是从性工作者的经历得来的,但在芭提雅的经历也教会了她实用主义,让自己学会接受不愿意但需要做的事,尽管实用主义很庸俗。从颂迈的经历看来,她确实做到了为自己的决定全力以赴,她住着漂亮的房子,为家人盖了新房,也有条件往返丹麦和泰国两地。

凹凸镜DOC:影片结尾,在生命与生存的普适主题上,跨国婚姻走向破裂的弗兰克面对衰老和疾病时,有过关于生命的哲学思考。我注意到有组镜头,把一个充斥丑恶、苦难鬼怪塑像的场所与正统寺庙大殿并置,是出于何种考虑呢?

SP:这是为了展示颂迈和弗兰克对生死和信仰的挣扎——这种挣扎并不指向佛教,基督教或某一具体宗教——他们都和所有人一样面临死亡。我们跟拍研究这些人物那么长时间,也拍摄了洛姆母亲的葬礼,这也如同一段安魂曲。弗兰克一边在这些雕像和寺庙间漫步,同时(画外音)也在总结他一生的成就,对生活是否满足,是否在他临终前找到了真爱等。然后把那种张力置于他在寺庙的行走和病床上对信仰的认识表达。这和寺庙本身并没有直接关系,而是对这一主题的创造性诗意表达。那个修罗场地和寺庙在同一个地方,有时学校会组织学生到此学习,通过观察这些雕塑来认识各种“贪嗔痴”的行为对生命造成的影响。

凹凸镜DOC:在制作和观众接受度上,Heartbound和之前两部电视纪录片Love on Delivery 和Ticket to Paradise有什么不同?

SP: 电视版也参加了一些电影节,但主要是在丹麦的电视台播出。Heartbound在多伦多国际电影节首映,12月还会登陆泰国院线。并且世界也在发生变化,距电视版的推出已过去了十年。现在对移民有了更多的关注,比如欧洲移民危机。我觉得我们接收到的一些问题和当年还是一样的。比如影片中的移民是否出于爱?怎样顾及性工作行业的道德问题?对性工作者的歧视/侮辱的看法依然存在。这点看来,人们的反应没有什么变化。但我觉得当今对身份政治的讨论比十年前更加激烈。比如下周影片在泰国开幕,颂迈就会作为影片代表上台分享,和媒体面对面。要是十年前,并没有人在意这个片子是由两个白人执导的,我们也没有收到类似的质疑。不过作为人类学家,我们愿意有意识地看待这种变化,并在影片发行的过程中保证拍摄对象的参与。

凹凸镜DOC:影片对丹麦以及其他婚姻移民接受国的公民克服偏见上是否有所帮助?

SP: 这很难衡量。不过在丹麦,影片在影院和电视上都有放映,也得到大量媒体报道,片中的男女主人公和我们导演也接受了许多采访。这也是第一次,来自泰国东北部的女性有机会展示她们对生活的看法。影片的确掀起了看待婚姻移民新观点的讨论,比如这些女人并不是为了钱才来,这些丹麦男子也有难以言说的孤独,并且全世界都出现了多样化的家庭组成——这也是其中之一。一方面,我们拒绝或反驳这种一味地把女方看作非主观意愿的强制移民对象、把男方看作某种意义上的失败者的观点。我们想展示全面立体的人和他们立体的生活,他们的想法,欲望和渴求。当然,相关讨论并不能完全消除这种刻板印象。另一方面,我们听到的一些批判,反而更多来自精英阶层的泰国女人,而不是丹麦人或其他欧洲的民族主义群体。一些富裕的精英阶级泰国女性会说,这样描写性工作者会造成所有泰国女性都涉足性工作的印象,从而玷污她们。这样的对话的确很困难。因为影片展现的都是这些女性的真实生活,然而来自泰国精英阶级的女性并不能理解。但我们仍需要讲述这些故事,展开对话,并挑战偏见。

凹凸镜DOC:影片展示了丹麦人对泰国移民和文化表现得比较包容,比如泰国文化晚会和佛教集会。那么在北欧是否有民族主义声音抗议这种来自泰国的跨国婚姻移民和家庭团聚呢?

SP:我们拍摄的泰国移民群体并不是欧洲反移民言论的对象,片中展示的泰国女人反而被认为是“好移民”。她们远道而来与丹麦人结婚,积极地融入丹麦社会,进入劳动力市场,在信仰上也保持低调。但另一方面,移民政策的收紧为更多的跨国家庭团聚构成阻碍。所以针对反移民言论,一方面是政策法规的约束,另一方面是公众对他们的整体印象和接受/看法。泰国移民并不是欧洲针对性最强的群体。

第二代的矛盾身份

在影片的第一部分,颂迈通过在报纸上发布相亲广告,为侄女珂找到了对象。珂于是第一次持临时签证飞往丹麦见了未来的丈夫Kjeld和他的父母。在他们三个月的共处期间,颂迈很负责任地对珂说,在签证到期前,她要做的是一辈子的决定,一定不能保留真实想法。夜里,珂独自站在阁楼房间里,盯着铺在床上布满水钻的嫁衣,两手攥紧了裙边。镜头切换到教堂,珂和Kjeld在主的见证下举行了婚礼。

回到家乡,珂告诉了七岁儿子马克准备好前往国外生活的消息。面对要到丹麦继父家生活的一切未知,安静乖巧的马克提出了很多现实的疑问:到那边为什么要从幼儿园重头来过?他会交到朋友吗?这些问题适用于所有选择将生活迁移到丹麦的人和家庭,反映了社交和文化融入等生存以外的需求。他静静地听妈妈回答:“每个到那边的人都需要学习。”

图/在泰国家乡,Kjeld坐在珂的摩托车后座,官方海报

Q&A

凹凸镜DOC:跨国身份如何影响第二代,比如珂的长子马克的青春成长和文化融入?

SP:我们试图通过影片来展示马克作为一个青年克服跨国鸿沟的成长过程,其中也包含他的矛盾身份。他在餐馆实习,做泰式烹饪,同时也变得更加适应丹麦社会。很多这样的第二代移民,受着一种信念和激励,他们深知在西方的生活来之不易,来自母亲的付出和牺牲。他们作为回报也要在学校用功,保证自己的教育。但作为移民,在人口构成以白人为主的国家成长,的确是个挑战。他们也要面对社会对母亲的歧视,认为母亲是买来的,结婚不是出于爱,或者马克有一个丹麦继父很奇怪。所以马克这样的孩子在成长过程中不仅要面对身份冲突,还要承受外界对家庭构成的道德质疑。片中,当马克非常努力地参加技术考试,去哥本哈根实习,现在也还在哥本哈根工作,就是在否定这一切偏见,并证明他能够自如地面对泰国和丹麦的双重身份,也能够像母亲一样白手起家,在任何一个地方都能照顾好自己的教育和事业,独立成人。

凹凸镜DOC:十多年来,您和片中人物的关系是如何发展的?

SP:我们的关系不断加深,发展成深厚的友谊。我最近还在和颂迈聊天,因为她下周正要代表影片前往泰国,Heartbound会在下周登陆泰国几个主要城市的院线。我和几个主人公都经常问候。这种关系非常重要,并不因为影片的成片就止步了。有时他们需要移民手续上的协助,或者有其他丹麦朋友无法帮忙解决的难题,也会第一时间找到我和贾努斯。我很珍惜和他们的信任和友谊,也正是因此他们才愿意让我们七年之后再举起摄像机纪录他们的生活。他们是让我感到最亲切的一群人,尤其是颂迈,同为女性,她的勇敢和果断给了我非常宝贵的激励。身为研究不同地域的性工作者贩卖和婚姻移民问题的学者,颂迈也给了我很多启发,让我在理解这些复杂的学术领域的问题时找到了支点。

凹凸镜DOC:Heartbound在泰国上映的情况如何呢?

SP:去年,影片受联合国移民电影节的邀请在曼谷上映,前联合国秘书长潘基文也在首映现场。下周,Heartbound会登陆泰国几个主要城市的院线,像曼谷,清迈,普吉等地,与泰国观众见面。在颂迈的村庄也会进行社区放映,我们都非常期待。我决定让颂迈亲自代表影片向观众讲述自己的故事,在颂迈村庄进行的社区放映也伴随一个关于女性移民的辩论,有泰国的教授和学者参与进来。颂迈也觉得她面对家乡落后的农村群体做亲自讲述很重要,向她们解释这种移民到欧洲要经历的苦和痛。家乡的一些人会议论说她们远嫁国外只是为了要钱,要新电视,要车,而并不理解这些女性为了挣得买新车的钱,而作为性工作者或清洁工要付出多少努力。所以她希望把这点传达给家乡社区。

图/导演Janus Metz和Sine Plambech,来源Zimbio